线上配资平台 30万人热血奔赴,修筑雷州青年运河创奇迹 | 光影记忆⑧

光影记忆|30万人热血奔赴,修筑雷州青年运河创奇迹

“有时候做梦都想回到那个地方。”雷州青年运河建设者、当年的“穆桂英突击队队长”、如今88岁高龄的苏培英跟随记者再一次来到鹤地水库,眺望远处碧波流淌、水天相连,她耳边似乎回响起当年的开凿声响。

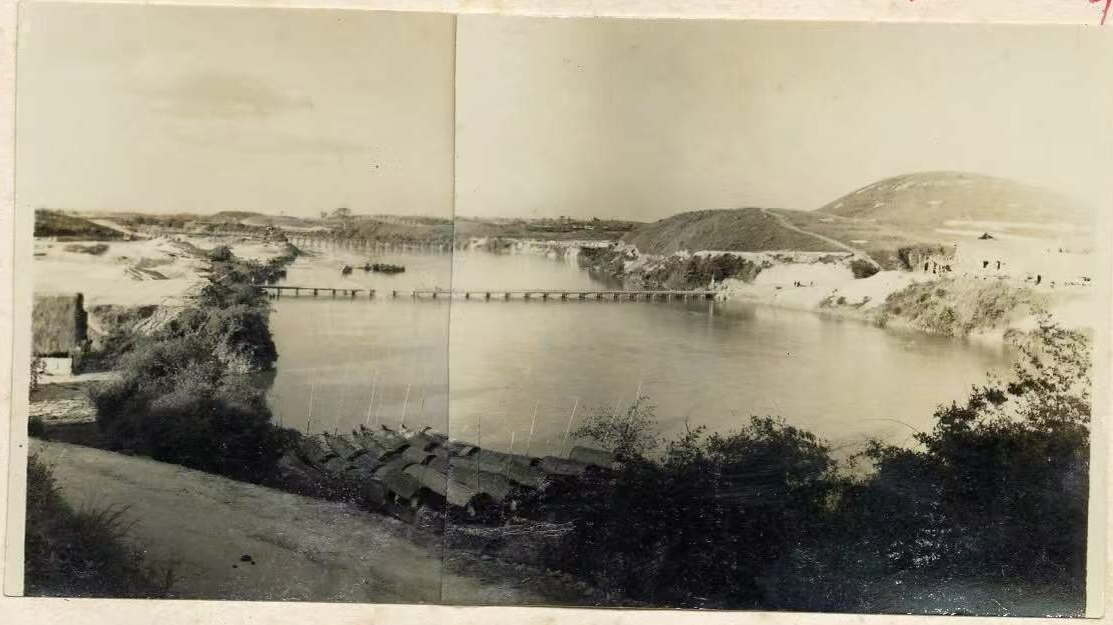

鹤地水库拦河大坝工程建设现场。(来源:《光影——南方报人75年镜头实录》)

时光回到60多年前,湛江地委决定兴建雷州青年运河,改写雷州半岛干旱苦难的历史。从1958年6月10日鹤地水库动工,到1960年5月青年运河主运河建成通水(还有干渠),30多万劳动大军以排山倒海的英雄气概,用不到两年的时间,拦腰截断九洲江,建造鹤地水库、凿通青年运河,建成广东省内最大的“人造海”,保障了雷州半岛146万亩农田灌溉,近400万人口生产用水、工业供水和生态补水,使苦旱了千百年的雷州半岛变成河涌交错、湖沼棋布的水网之乡。直到今天,依然滋润着运河两岸,养育着一方人民。

鹤地水库是雷州青年运河的源头,拦腰截断九洲江的主场就在这里动工。(摄影:南方日报记者陈田,摄于1958年10月)

陈田等3名南方日报记者,自1958年起跟踪拍摄运河建设进展,记录了建库开河时期热火朝天的劳动场景,还有一张张鲜活的青年建设者面孔,留下一批珍贵的历史影片。如今,我们重回雷州青年运河的源头——鹤地水库,寻访到当年的建设者、特等功臣苏培英和吴云英,听他们讲述那段波澜壮阔的历史。

苏培英接受记者采访。[摄影:全宇珲(苏培英之女)]

苦旱久矣:十种九不收 嫁女看水缸

如今的鹤地水库大坝(渠首)旁,一座巨大的青年运河群英雕塑矗立在此。人们手拿扁担、肩扛锄头、高举铁锹,展示出当年建库开河劳动者同心协力、气壮山河的奋发形象。雕塑右侧则是一面“运河群英万寿墙”,共收集到建库开河者11826个亲笔签名。

苏培英站在青年运河群英雕塑前。(摄影:南方日报记者王景春)

苏培英站在雕塑前方,思绪万千。1959年水库建成通水时,就是在这里举行的剪彩仪式。当年作出开建运河决定的湛江地委书记孟宪德宣布水库开通后,一众建设者和当地群众热情欢呼,“大家都激动地围在那里,直接就一捧一捧地喝。那个水,很甜,真的很甜”。

多年缺水的痛,建设期间的苦,都在这一刻化为甘甜和幸福。

“以前我们那里的人相亲呐,进村进屋只看水缸有没有水,看那个水井深不深。”苏培英出生在廉江安铺镇,记忆中的家乡因为缺水,十种九不收。遇上大旱的时候吃水困难,家家户户都要参与挖塘,十几米深仍不见水。

苦旱久矣的雷州人民,对水的渴望太深了。当地亟须一个大型水利工程解决缺水难题。1958年5月,《关于兴建雷州青年运河的决定》公布后,很快便动员到湛江村村队队,30多万劳动大军(其中90%是35岁以下的青年)自带粮食、工具、铺盖,自筹资金,从湛江四面八方奔赴工地,将青春无怨无悔奉献给那段激情燃烧的岁月。

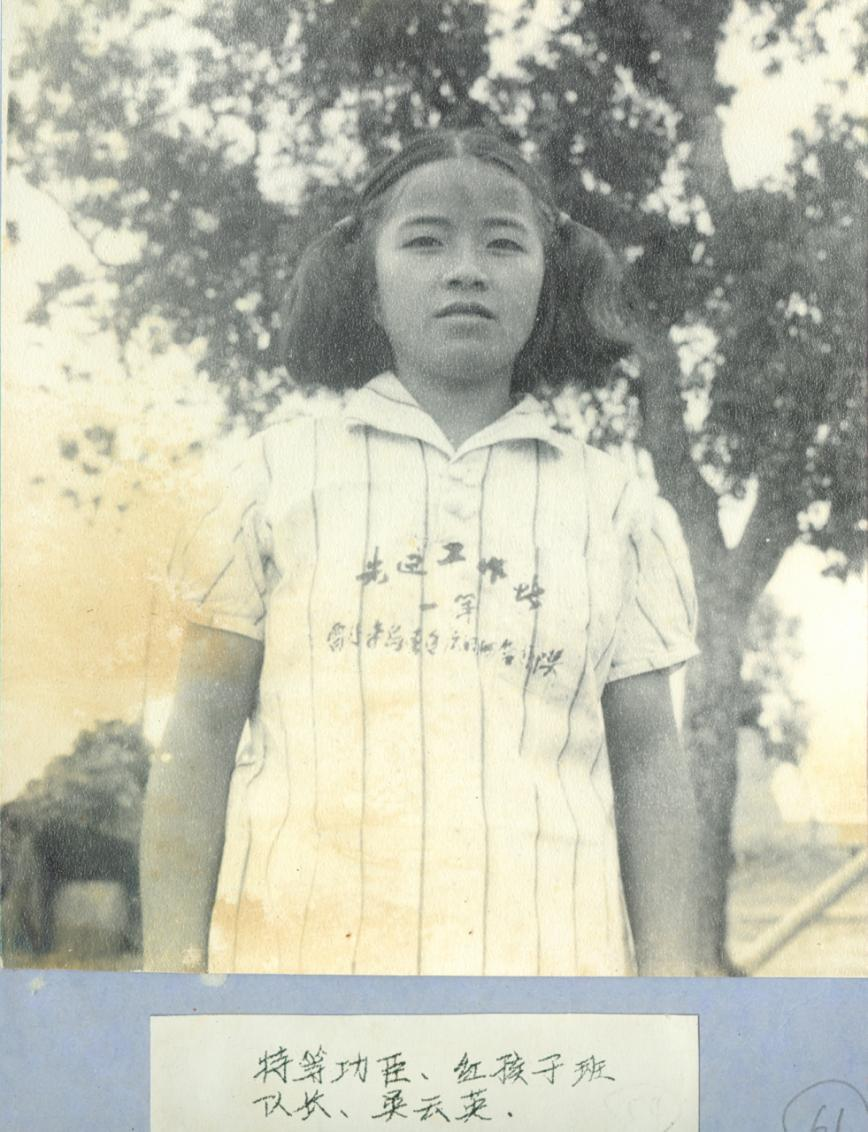

“红孩子班”的队长吴云英,时年14岁。(来源:雷州青年运河管理局红色教育基地)

81岁的吴云英,当年仅14岁,并不符合运河建设者的招募条件。她刚小学毕业,还不算劳动力,大队支部书记坚决不同意她和小伙伴的报名请求。吴云英就去“磨”书记,并拿出《闪闪的红星》中潘冬子的故事说服他:“为什么过去小鬼能当八路军,我们人小不能做大事?”最终,吴云英和同村6个“小鬼”(大的15岁、小的13岁)成为开库建河劳动大军的成员,并做出了超越青年劳动力的劳动成绩。

吴云英回忆,当年还有七八十岁的老公公担任青年队的队长,有人不服气,老公公就回他:“我把50岁放到家里存下来,带着20多岁的干劲到工地,那我不就是青年了?”

“大战一年建成库,再战一年通运河,周年放水得胜利,水不到田不罢休!”60多年过去了,吴云英对时任湛江地委专员王勇写的这首《为水而战》依然记忆犹新,她背出这首诗的样子,和当年一样充满斗志。

就是以这样的干劲和热情,30万大军在不足两年时间内胜利建成青年运河,解决了雷州大地几十万人“看天吃水”的难题。

建库开河:日值工地 夜住山岗

采访中,苏培英反复提到两个“没想到”:一没想到运河建设会这么快,原定五年的工程两年就开闸通水了;二没想到,自己一个普普通通的农村女子能在21岁的年纪就去到北京,见到毛主席,“从来都没有敢想过能去北京,没敢想过。”

建库开河时的苏培英。(摄影:南方日报记者陈田)

就是这样一名年轻女子,在建库开河的工地现场做出了不输男子的成绩。她带领女突击队员比速度、赛效率,在工地刮起“竞赛旋风”。在修建运河过程中,苏培英带领的“穆桂英突击队”在8次劳动竞赛中赢了7次,9个姑娘都评上劳动功臣,苏培英还被评为特等功臣,被选为代表去北京参加了国庆观礼活动(1959年)。

资料图片:穆桂英突击队的姑娘们在工地奋战。(摄影:南方日报记者陈田)

工地上的七姐妹:苏培英、陈少先、李少明、陈祝冰、陈秀莲、陈桂英和何雪英。(摄影:南方日报记者陈田)

吴云英带领的“红孩子班”也是工地上一面闪亮的旗帜。据她回忆,施工队伍参照解放军组织,从大队、公社到县,分别以连、营、团建制,工地当战场,每人每天都有分配的劳动任务。担心小朋友完不成任务影响工作进度,分队的时候年龄小又瘦弱的吴云英等人被“嫌弃”了。她现在提起来仍旧很“气”:“我们人小志气大,你们青年能干的我一定能干。”于是,吴云英把别人不愿意要的7个小朋友集合到一起,成立“红孩子班”。他们在第一场竞赛中就超额完成任务,从此每天早出晚归,争当劳动先锋。“完成任务插红旗,完不成任务插白旗。我们的红旗从来没丢过。”吴云英无比自豪地说。

81岁的吴云英,风采不减当年,聊起运河开建的场景难掩兴奋。(摄影:南方日报记者夏若镜)

在建库开河青年大军中,像这样的故事不胜枚举。在项目现场,以“北京”“红旗”“飞虎”“花木兰”“向秀丽”等名号寄情明志的3045个青年突击队成为施工中攻克无数难关的先锋队。父子上阵、夫妻接力,“争当穆桂英”“赛过诸葛亮”的劳动竞赛,在工地蔚然成风。

一面是热火朝天的劳动现场,另一面却是无比艰辛甚至称得上恶劣的工作环境。

为鹤地水库建设者临时搭建的草棚。(来源:《光影——南方报人75年镜头实录》)

“日值工地,夜住山岗,不怕北风寒,哪怕霜露冻,风吹只当摇羽扇,雨淋免了洗衣装,山岗当床草当席,拿天当蚊帐。”“小雨当出汗,大雨当冲凉,无雨拼命干。”这是雷州青年运河建库开河时搭棚扎寨、战天斗地生活的真实写照,再次从吴云英的口中描述出来,让人听出了一股豪迈的气概。

建库开河的日子里,30多万劳动大军一样吃苦耐劳、拼搏奋斗:盐送稀饭当主食,手捧河水解口渴;每天劳动12小时以上,“三天一突击,五天大战役”的劳动竞赛是家常便饭。正如吴云英所描述的那样,他们不管严冬酷暑、狂风暴雨,夜以继日奋战在工地,到处都是“手挖肩挑,人人比干劲、比进度、比贡献,你追我赶、热火朝天”的劳动情景。

“大家都是被‘旱’怕了、‘饿’怕了。参加修建水库,虽然生活很艰难,但大家都干劲十足。”苏培英说。

在这样恶劣的劳动环境下,运河建设大军夜以继日,忘我奋斗,最终让“赤地千里变成了阡陌纵横,干旱苦难化作了幸福源泉”。

时任全国人大常委会副委员长郭沫若写有诗句:“三十万人齐努力,亿千方土起平川,移山造海千秋业,战地戡天亘古传!”

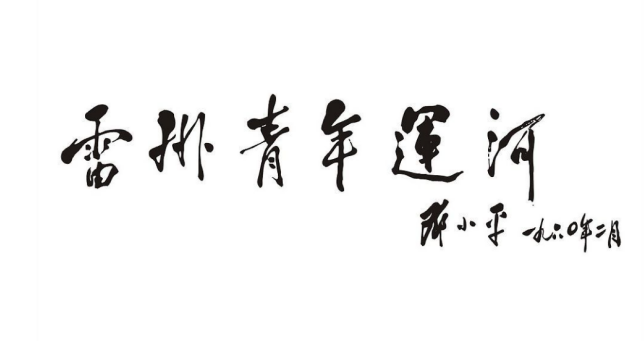

“你们真是当代愚公!”1960年,时任中共中央政治局常委、中央委员会总书记、国务院副总理邓小平到湛江视察时如此称赞,并手书“雷州青年运河”6个大字,这也是他一生中唯一一次为水利战线题词。

人文保护:弘扬建库开河精神

从66年前流淌至今,雷州青年运河滋润着运河两岸,养育着一方人民。它不仅连接着过去与未来,还拥有着独特的人文历史和精神内涵。

在雷州青年运河的建设过程中,众多动人的场景被凝练汇聚,形成了当代的“为民、担当、奋斗、廉洁”的雷州青年运河精神。在今年1月召开的中共湛江市委十二届八次全会报告中还提到,要“强化红色资源红色遗址的保护利用,弘扬建库开河精神”。

鹤地水库渠首。(来源:雷州青年运河管理局红色教育基地)

为了更好地挖掘、保护和弘扬这种精神,早在2015年,湛江市雷州青年运河管理局就建立了包含建库开河纪念馆、雷州青年运河群英像等在内的红色教育基地。许多当年运河建设的亲历者和来自各地的游客都会前来参观,他们无不被当年的历史场景所震撼和感动。据雷州青年运河管理局红色教育基地副主任揭育聪透露,2015年5月红色教育基地开放至今,10年间共接待来自全国各地的党员、干部、官兵、学生、群众300多万人次,仅蛇年春节7天,到基地参观的游客就超过7万人次。

雷州青年运河。(来源:雷州青年运河管理局红色教育基地)

如今的运河灌区渠道纵横,河水潺潺,库区鸟飞鱼跃,绿意绵延。雷州青年运河依然在持续不断地保障现今数百万人口的生产用水、工业供水和生态补水,让两岸荒田披上绿装,让灌区沿线人民安居乐业,成为当地名副其实的“母亲河”。

雷州青年运河名片:

源于鹤地水库,包括主河和四联河、东海河、西海河、东运河、西运河等五大干河,全长271公里。1960年5月14日,首次放水春耕。因位于雷州半岛,开凿者以青年为主,故名。

【策划】孙国英 胡念飞

【统筹】阮志峰 廖小丹 梁燕

【采写】胡素青

【摄影/剪辑】王景春 夏若镜线上配资平台